芒種行記|在寧波��,我們成了這座城市的“尋古者”

作者 ? admin

芒種說:在寧波,有一個(gè)遺址��,靜守著千年前的文明;有一個(gè)港口����,吞吐間便是數(shù)百年繁華;有一座古樓���,屹立于繁華讀書街口��,收納中華文化精髓。即使是工業(yè)化的喧囂��,也無法掩蓋這座城市的精彩過往�����。十二月下旬���,芒種團(tuán)隊(duì)一行人就寧波市區(qū)域公用品牌調(diào)研一事造訪寧波����,于是���,我們便有幸成了這座城市的“尋古者”�����。

沒有任何文字記載的史前文明�,留給后人太多未知和想象的空間,我們僅能通過撿拾碎片化的史實(shí)�,滿足自我對遠(yuǎn)古時(shí)代的好奇。尋古的第一程��,我們選擇來到河姆渡文化遺址�����,了解與長江流域相關(guān)的原始文明�����。

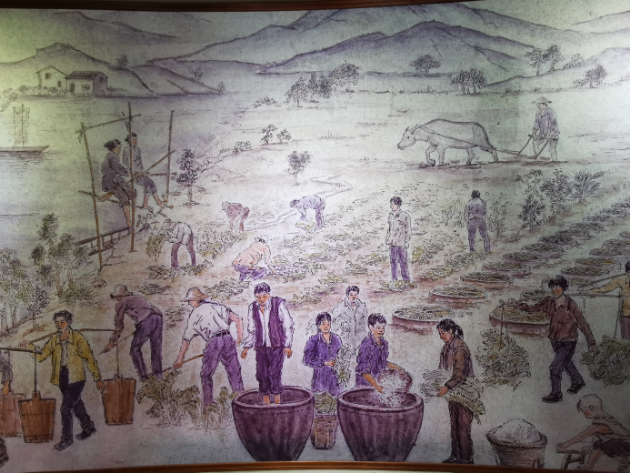

河姆渡遺址博物館玻璃展柜內(nèi)����,沉寂了千年的器物與作物(稻谷)在這里陳列。展出的稻谷顆粒飽滿�,盡管在出土后被迅速氧化成黑色,但也能看出其形狀與如今的稻谷依然保持高度的相似性��、耜�、魚鏢、鏃形器等器物都由當(dāng)時(shí)的匠人精心磨制而成����,一些有柄骨匕�、骨笄上還雕刻有花紋或雙頭連體鳥紋圖案��。

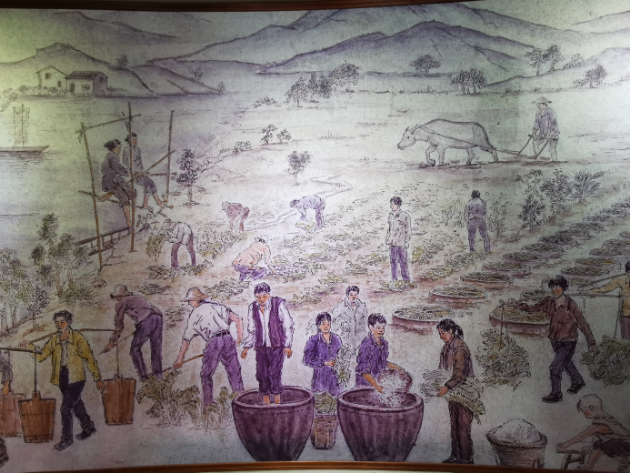

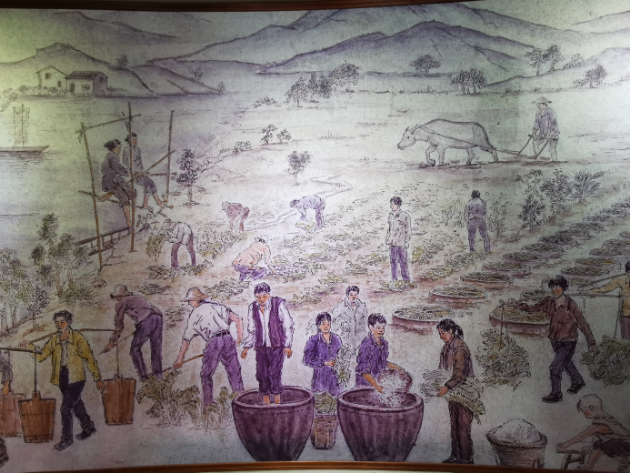

看到這些器物���,曾經(jīng)依靠文字所想象出的祖先們生活勞作之景����,在這一刻便有了現(xiàn)實(shí)依托���。七千年前,我們的祖先是怎樣生活的�?或許是這樣一幅場景:當(dāng)一輪紅日從東方噴薄而出,新一天的勞作開始���,男人們肩荷骨耜走向村外的稻田�,女人們則手提籃筐隱現(xiàn)在山丘樹叢����,尋覓著來自自然的賜予…盡是一片和諧勞作之景。

河姆渡博物館旁邊��,是遺址現(xiàn)場展示區(qū)����。展區(qū)內(nèi)的保護(hù)設(shè)施并不多�����,除了必要的防護(hù)區(qū)外���,皆可隨意觀賞,這樣的設(shè)置�����,帶著一份原始文明特有的自由�,也為我們能更直觀欣賞遺址的原始面貌提供了不少便利。

當(dāng)我們邁入展區(qū)�,悠遠(yuǎn)古樸的骨笛聲悠悠而來,遠(yuǎn)古文明宛如一個(gè)個(gè)躍動的音符�����,穿過七千年的歲月長河���,呈現(xiàn)我們眼前��。

區(qū)內(nèi)植物茂盛����,觸目間即是深深淺淺的綠意,以榫卯結(jié)構(gòu)固定的干欄式結(jié)構(gòu)的房屋隨處可見�����,這種結(jié)構(gòu)既能抵御毒蛇猛獸侵?jǐn)_��,還能除濕避潮��。而在房屋展示區(qū)前���,還有一組河姆渡先民雕塑,他們或手持獸骨���,用力翻耕著泥土���;或拿石錛,或握骨斧�,或扛木頭,斫木蓋房���;紡紗織布��、和泥制陶�����、磨制骨器�����、搗谷脫殼���,行為舉止各不相同����,皆是對當(dāng)時(shí)生產(chǎn)生活場景的真實(shí)再現(xiàn)����。

過去的寧波水網(wǎng)密布、舟船橫行����,無數(shù)寺廟府邸臨水而建。如今隨著商業(yè)化的發(fā)達(dá)���,湖畔江邊舟來船往的盛景已不復(fù)存在��,但那些人文古跡卻長久留存于此�,無懼歲月侵蝕,既展現(xiàn)自然人文之美���,也向世人訴說著傳奇故事�����。

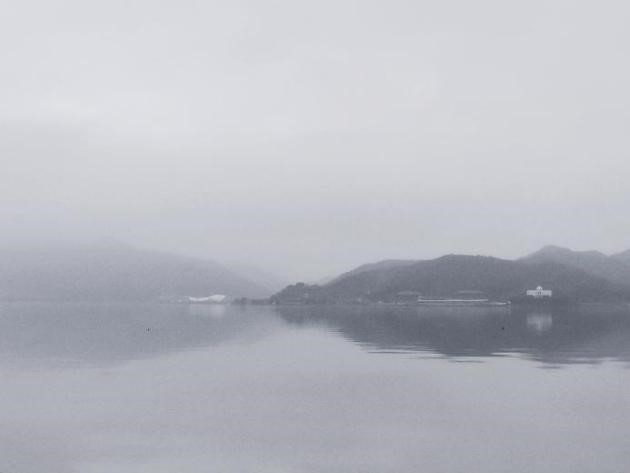

結(jié)束一天的調(diào)研行程時(shí)已接近傍晚��,我們驅(qū)車前往酒店住處����,途中恰巧經(jīng)過東錢湖�。這是一個(gè)環(huán)湖繞山的天然水庫,郭沫若曾經(jīng)評價(jià)東錢湖為“西湖風(fēng)光�����,太湖氣魄”��,短短八字卻形象概括出它的風(fēng)雅與姿態(tài)��。

車輛行進(jìn)間����,只見遠(yuǎn)處的青山就像在煙雨籠罩中,朦朧又富有詩意�,恰如一幅美麗的江南水墨畫卷。水面上蕩起的一道道水紋��、不時(shí)略過的水鳥們���,又為畫卷在靜謐中添了一分靈動��。

下午五時(shí)的東錢湖��,游客早已四處散去����,只剩飯后前來閑聊漫步的當(dāng)?shù)厝恕?/span>我們決計(jì)下車一游���,做一個(gè)“隨心所欲”的尋古者�����。

既是“隨心所欲”����,便沒有明確目的和方向,我們只是慢慢走著�����,欣賞暮色下的湖面風(fēng)光���。身后不時(shí)有問答聲傳來����,仔細(xì)一聽�,原來是一位母親在給孩子講述東錢湖的傳奇故事。

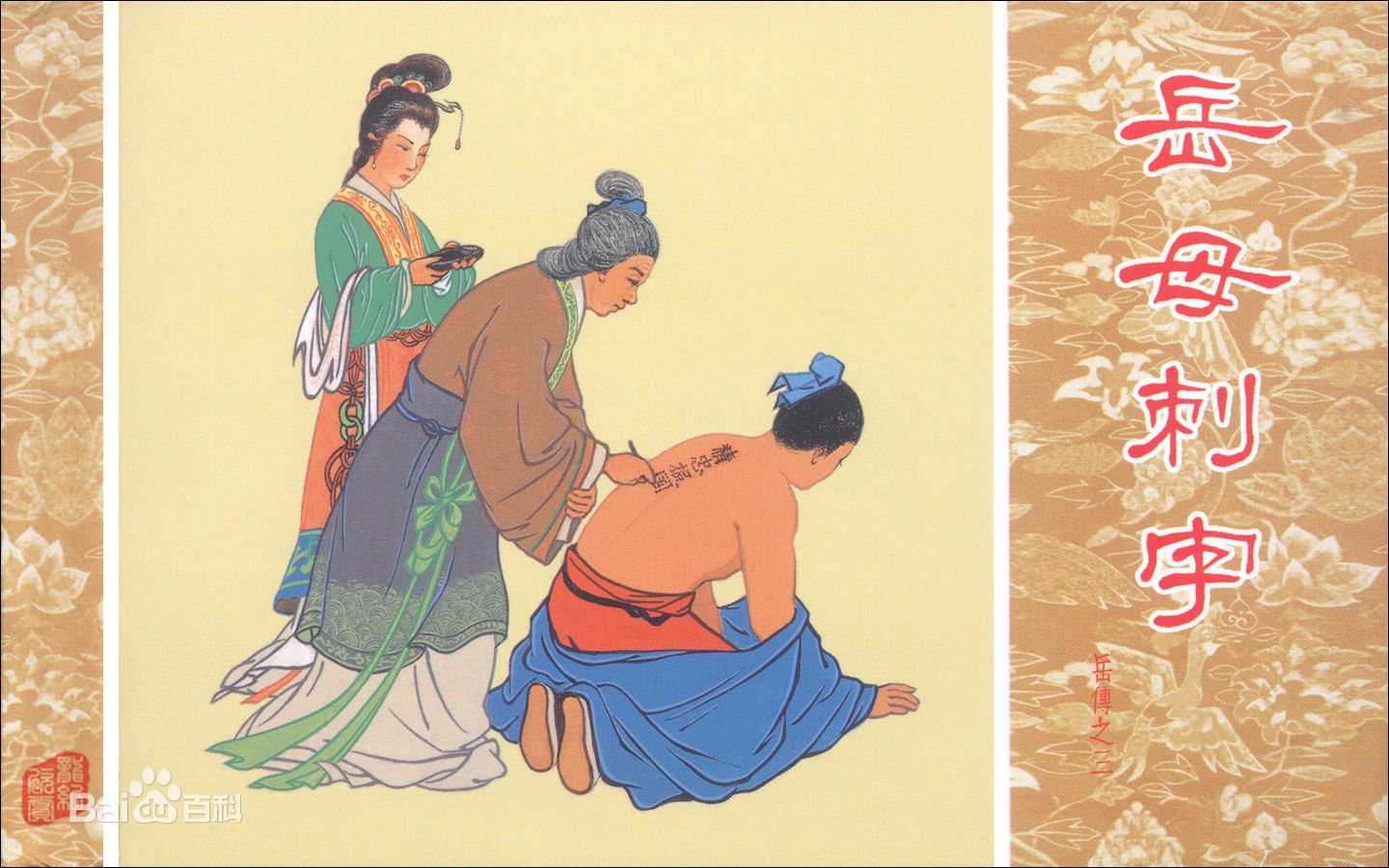

據(jù)說�,在東錢湖的西南方有一座岳鄂王廟,是為紀(jì)念名將岳飛所建�。

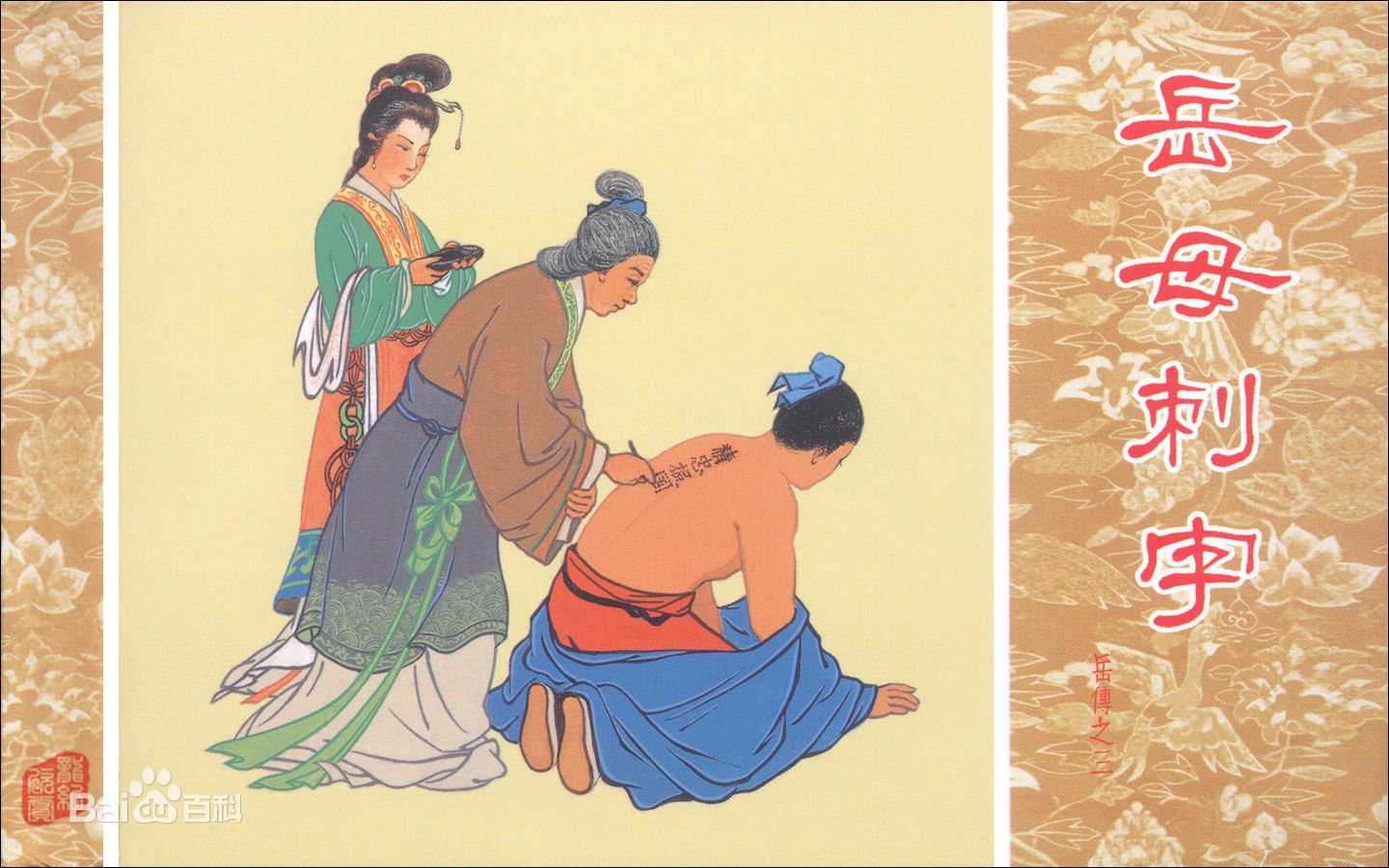

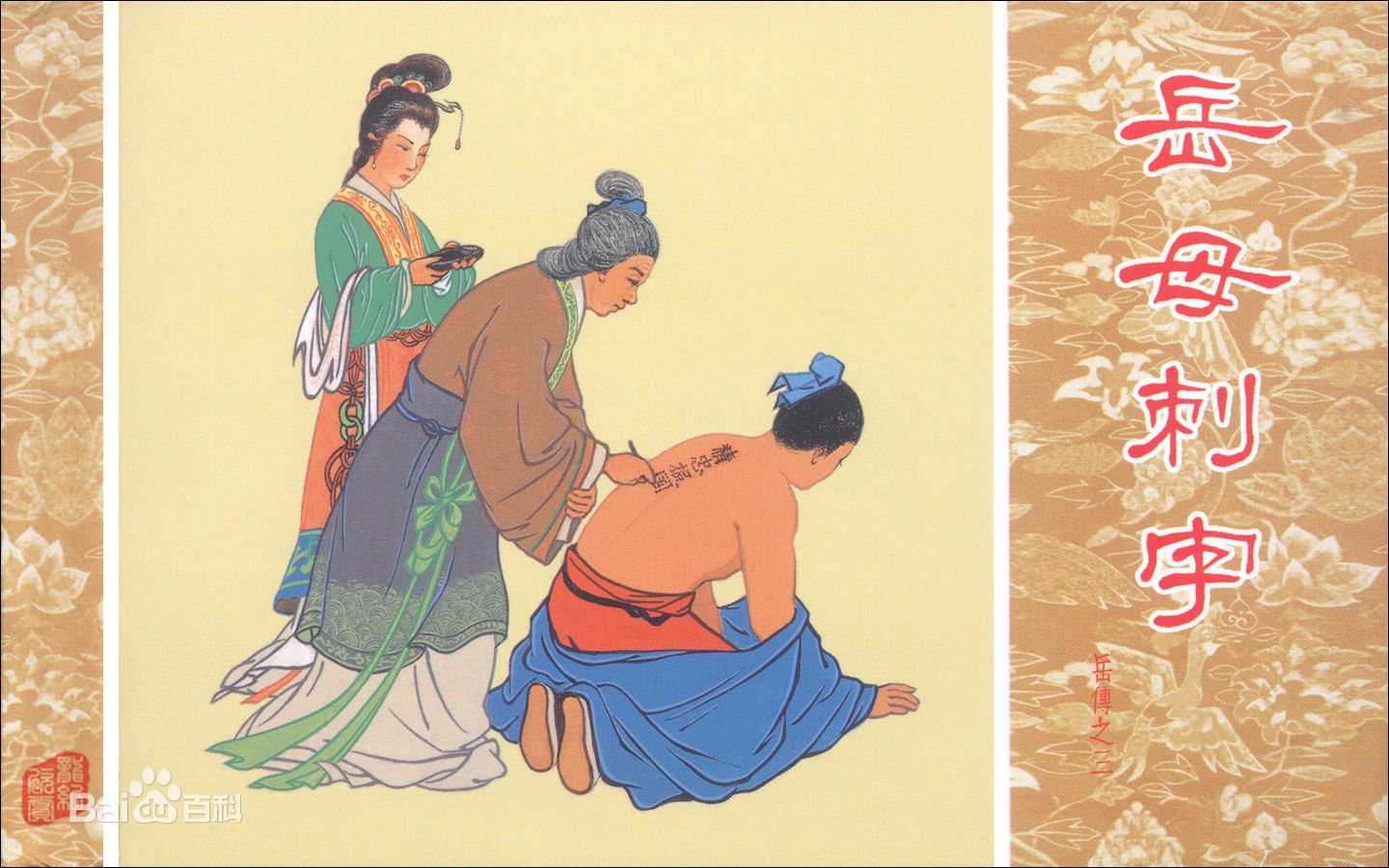

岳母刺字 圖源百度百科

當(dāng)年,岳飛死后�����,他的冤魂化為兩個(gè)西瓜�,一個(gè)西瓜飄在西湖上表明他的不二忠心��,另一個(gè)則飄到了東錢湖,似乎預(yù)示這里將是他的福地���。后來出生于東錢湖附近的一位官員為他恢復(fù)了名譽(yù)�,而漂浮在西湖和東錢湖的兩只西瓜也隨即變成了兩個(gè)土墩�。為了紀(jì)念岳飛,當(dāng)時(shí)西湖和東錢湖一帶的老百姓便在土墩上建起了岳王廟和岳鄂王廟����。

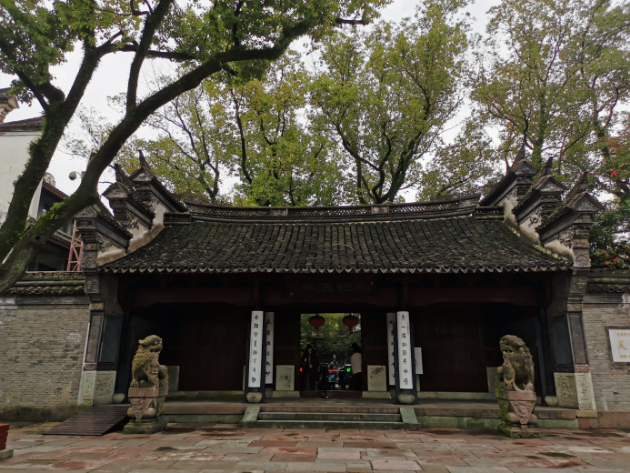

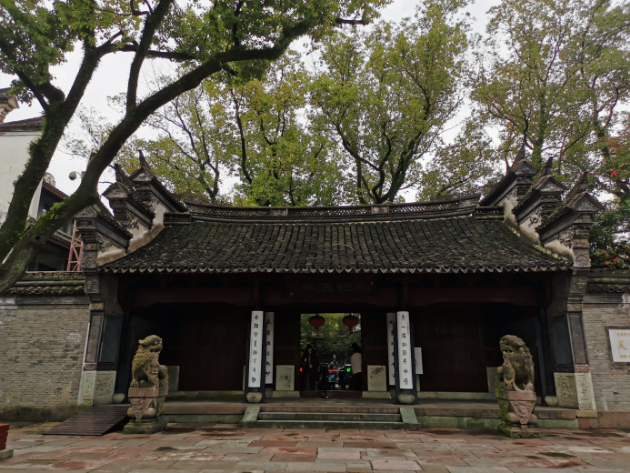

在寧波,有這樣一個(gè)地方�����,它藏匿于繁華中�,自有一份寧靜和書卷氣,用蘇軾的那句“腹有詩書氣自華”來形容它恰到好處��,它便是天一閣�����。

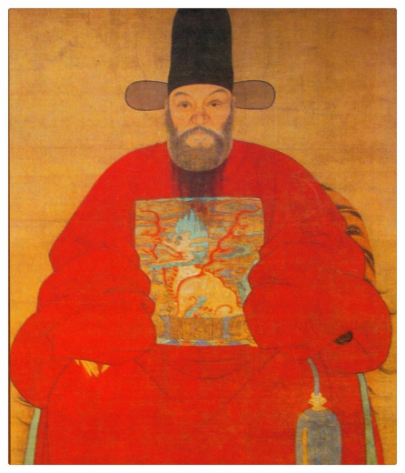

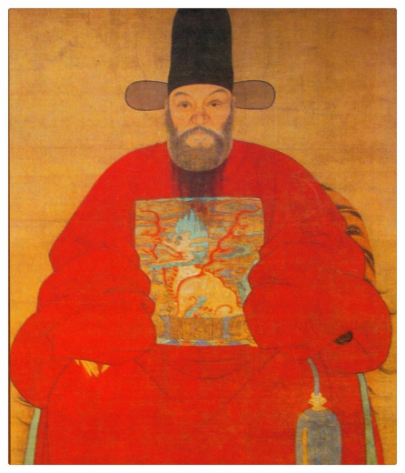

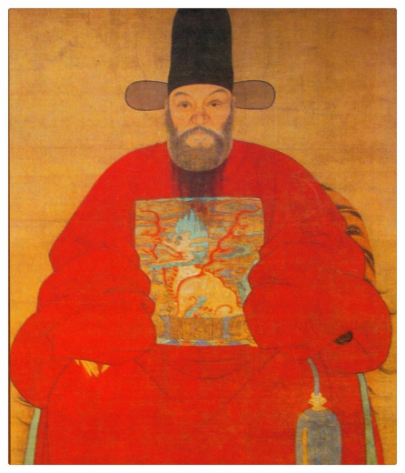

范欽畫像 圖源百度百科

天一閣建于明朝中期���,目前是我國現(xiàn)存最早的私家藏書樓��,也是亞洲現(xiàn)有最古老的圖書館���,由當(dāng)時(shí)退隱的明朝兵部右侍郎范欽主持建造����。

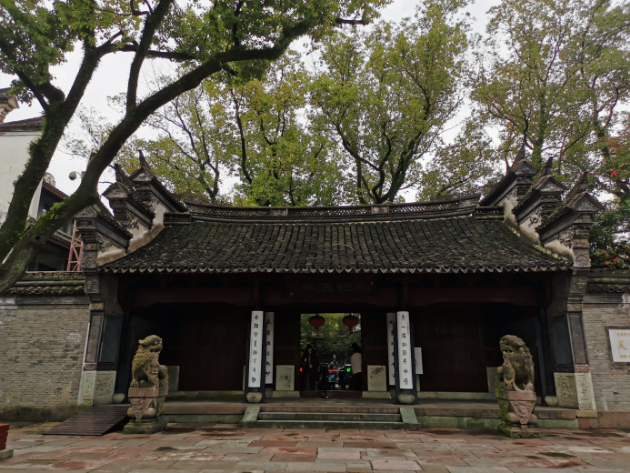

我們來到天一閣�����,已是本次調(diào)研的最后一程��。青石鋪徑�����,香樟濃蔭的天一閣�����,一走進(jìn)大門�,就能看到范欽的青銅雕像端坐于此,陪伴著書樓度過數(shù)百余年的光陰�����。

當(dāng)年為了能將畢生所搜集的書籍進(jìn)行永久性的保存?zhèn)鬟f,范欽查閱了大量的資料�,最終決定以《易經(jīng)》中的陰陽五行之說來建造藏書樓���。《易經(jīng)》中說“天一生水�,地六成之”�����,范欽認(rèn)為“天一”“地六”這樣的格局能產(chǎn)生水�����,故此書樓樓上為一通間���,樓下分六間�,并用“天一閣”三字命名���,有以水克火之意�����。

回顧往昔�����,歷史上的藏書之家數(shù)以千計(jì)���,但多數(shù)人在幾世后就湮沒�,能保存書籍百年以上的家族屈指可數(shù)����,如天一閣這般奇跡地經(jīng)受住四百多年的風(fēng)雨侵襲更是少見。這得益于范欽當(dāng)年定下的嚴(yán)苛家訓(xùn)�,他要求世代子孫必須嚴(yán)格遵循“代不分書,書不出閣”�����、家族共管書籍的規(guī)定�,并設(shè)立了“煙酒切忌登樓”、“子孫無故開門入閣者����,罰不與祭三次”等禁約。

不過范氏子孫雖謹(jǐn)遵祖訓(xùn)�����,也并非真的頑迂不化。清初黃宗羲成為第一個(gè)登入天一閣的外姓人�����,在他之后���,萬斯同、全祖望�����、袁枚等當(dāng)時(shí)文化界首屈一指的文人也紛紛登閣拜讀���。

天一閣����,曾是無數(shù)文人墨客最渴望登臨的地方���,被譽(yù)為中國藏書史上一顆熠熠生輝的明珠�����。而當(dāng)我們著眼當(dāng)下�����,會發(fā)現(xiàn)時(shí)代又賦予了這個(gè)書樓新的意義���。

關(guān)于這個(gè)新意義�,散文學(xué)家余秋雨在《風(fēng)雨天一閣》中給出了最完整的解答����。他說“在文化溝通便捷的現(xiàn)代,它(天一閣)的主要意義已不是以書籍的實(shí)際內(nèi)容給社會以知識��,而是作為一種古典文化事業(yè)的象征存在著�����,讓人聯(lián)想到中國文化保存和流傳的艱辛歷程�,聯(lián)想到一個(gè)古老民族對于文化的渴求是何等悲愴和神圣。”

從探索七千年的古址遺跡��,到偶遇帶有神奇?zhèn)髡f的東錢湖����,再到必去拜訪的天一閣,寧波秀美的風(fēng)光與文化的源遠(yuǎn)流長,讓這個(gè)美麗富饒的浙東小城以自己獨(dú)特的風(fēng)姿和情韻展現(xiàn)在我們心中�。

我們充分領(lǐng)略了寧波的歷史與風(fēng)情,卻也沒有忘記調(diào)研的真正目的——了解寧波農(nóng)產(chǎn)品��。

作為一個(gè)工商業(yè)發(fā)達(dá)的城市�,寧波農(nóng)業(yè)的發(fā)展要顯得低調(diào)許多。但當(dāng)我們真正去了解寧波農(nóng)品��,卻發(fā)現(xiàn)它們個(gè)個(gè)都“大有來頭”�,原來奉化水蜜桃、余姚楊梅��、鄞州榨菜…每個(gè)農(nóng)品都有著可講可究的傳奇故事和悠久歷史��。

奉化水蜜桃以肉質(zhì)細(xì)軟����、汁多味甜著稱����,它的由來與一個(gè)布袋和尚有關(guān)。相傳布袋和尚參加王母蟠桃宴會�����,想把仙桃美味分享給凡間,于是將吃剩的桃核裝入布袋��,帶回了家鄉(xiāng)奉化栽種��,桃樹長大結(jié)出的果實(shí)甜美多汁���,很受百姓喜愛�,當(dāng)?shù)厝艘虼诉M(jìn)行廣泛種植�����,于是就有了如今被譽(yù)為“瓊漿玉露�,瑤池珍品”的奉化水蜜桃。

再以鄞州雪菜為例����,鄞州出產(chǎn)雪菜制品歷史悠久�����,其中鄞州邱隘出產(chǎn)的雪菜因其色澤黃亮���、食之生津開胃���,深受人們的喜愛����。在過去的一千多年里�����,腌制雪菜已成為當(dāng)?shù)匕傩帐来鄠鞯氖炙?��,至今?dāng)?shù)厝詮V為流傳著“縱然金菜瑯蔬好���、不及吾鄉(xiāng)雪里蕻”的說法。除此之外����,“三天不吃咸菜湯���,腳骨感覺酸汪汪”“家有咸齏�����,不吃淡飯”“蔬菜三分糧����,咸齏當(dāng)長羹”“咸齏炒炒,冷飯咬咬”等俗語更是讓人忍俊不禁���。

調(diào)研一行����,不管是對寧波城市歷史的深究還是對寧波農(nóng)品的考察�,都讓我們成了一位“尋古者”,也讓我們感受到從遙遠(yuǎn)時(shí)光而來的一份力量���。此番芒種團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)邀打造寧波市農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌���,我們渴求了解寧波的文化特色,也希望能從寧波的歷史過往中尋找到突破���,將寧波這座城市的特色疊加到寧波市區(qū)域公用品牌之上���,以賦予寧波農(nóng)品來自人文力量的支持和面對新生的勇氣。